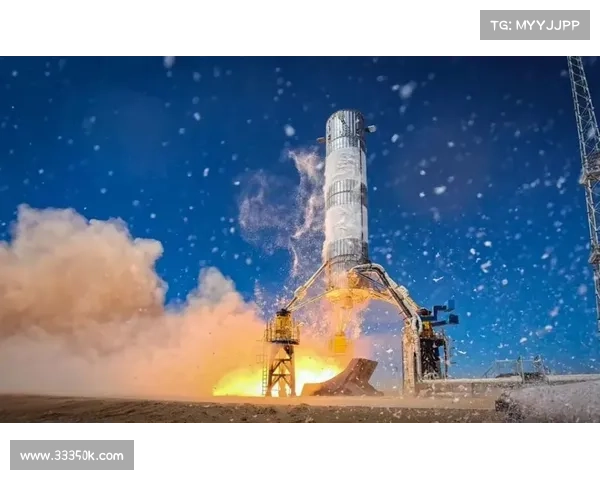

火箭比赛赛事平台全球竞技场创新驱动未来赛事新纪元

想象一下:观众通过VR头盔,仿佛漂浮在外太空,实时追踪着两枚如流星般穿梭的竞技火箭,离子推进器的轨迹在宇宙幕布上交织出光的舞蹈;全球数百万观众同时在线上社区分析数据、参与策略投票;一项创新的“碎片收集”任务正激发参赛团队优化轨道设计...这不是科幻场景,而是火箭比赛赛事平台依托全球竞技场理念,正逐步构建的未来赛事图景——一个由尖端创新驱动、打破物理与虚拟界限的竞技新时代已然开启。

技术融合驱动革新

火箭赛事平台的核心在于对前沿技术的深度整合与创新应用。物理竞技场被重塑为“多维交互赛事空间”,通过高精度传感器网络、实时遥测数据流与沉浸式AR/VR呈现,地球任何角落的观众都能获得超越现场前排的观赛体验——实时查看火箭内部关键参数、三维轨道可视化、甚至模拟驾驶舱视角。这不仅是视觉升级,更是信息民主化进程。

人工智能成为驱动创新的另一核心引擎。强大的AI引擎实时收集海量竞赛数据(发动机性能、轨道偏差、环境扰动),为参赛团队提供精准的辅助决策建议(如优化燃料消耗、规避微小太空碎片);同时为观众生成个性化赛事解读和深度技术分析。麻省理工学院媒体实验室的专家指出:“AI驱动的实时模拟与决策支持,正将火箭竞赛从经验主导转向高度数据化与智能化的新范式,显著降低了创新门槛与试错成本。”

竞技模式重塑体验

“全球竞技场”的概念彻底打破了传统赛事的地域限制与单一维度。平台构建了真正意义上24小时不间断的全球竞赛网络,欧洲团队刚结束地球轨道竞速赛,亚洲团队已无缝衔接进入深空导航挑战。这种接力式、多时区联动的模式,极大提升了赛事密度与全球参与度。

赛事任务设计已超越简单的速度或高度比拼,演化为融合工程、策略与协作的“复合任务挑战”。例如,“深空救援”任务要求团队精确计算霍曼转移轨道以模拟营救故障卫星;“火星基地建设物资高效投送”则比拼载荷优化与精准着陆能力。国际宇航联合会(IAF)竞赛委员会主席评论道:“这种基于真实空间探索场景的任务设定,不仅提升了赛事的技术深度与观赏性,更是对未来太空任务能力的预研与人才储备,其教育价值和工程实践意义不可估量。”

MILE米乐集团生态重构价值共享

平台构建了去中心化的“竞技价值链”。参赛团队凭借技术创新、卓越表现或粉丝影响力,通过平台通证获取直接激励与赞助;观众通过深度参与(如预测赛事结果、参与技术讨论、优质内容创作)同样赢得通证奖励,用于购买虚拟资产、专属NFT或投票影响赛事规则。这种模式颠覆了传统体育赛事中价值主要由中心化组织获取的格局。

通证经济体系深度融入生态各环节,形成了“价值共生网络”。赞助商通过智能合约精准投放资源并实时追踪效果;粉丝持有的NFT不仅是身份象征,更可能附带独家内容访问权或未来收益分成。知名体育经济学家指出:“区块链技术保障的通证系统,为火箭竞赛建立了透明、高效且可持续的价值流动机制,让技术开发者、卓越运动员与忠实粉丝真正共享赛事发展的红利,这是对传统体育商业模式的范式性突破。”

产业引领跨界融合

火箭竞赛平台已成为尖端技术的“超级试验场”与“创新催化剂”。为追求极限性能与可靠性,参赛团队大胆应用新型轻量化复合材料、先进推进技术(如电推进、爆震发动机)、自主导航算法以及极限环境电子设备。这些经极限赛事验证的技术方案,正加速向商业航天、国防甚至民用领域外溢迁移。

竞赛平台更扮演着“跨界融合枢纽”的角色。它吸引了航天工程、人工智能、材料科学、游戏开发、大数据分析等多领域顶尖人才与资源共同参与解决方案的创造。全球创新智库报告强调:“这种高强度、目标驱动的跨界协作环境,其催生突破性创新的效率远超传统研发模式,为应对复杂空间探索挑战提供了前所未有的协同动力。”

火箭比赛赛事平台以“全球竞技场”为基座,通过深度融合创新技术、重塑竞技模式、重构价值生态并引领产业融合,正在开拓赛事的新纪元。它不仅带来了颠覆性的沉浸式观赛体验和参与模式,更构建了一个激励全球性技术突破、加速航天创新、孕育未来太空经济所需人才的独特生态。这标志着人类竞赛活动从地球场域迈向星辰大海的关键跃迁。

展望未来,持续深化虚实交互体验、探索更复杂的深空任务设定、建立更普惠的全球参与机制以及完善安全透明的治理框架,将是该平台引领“赛事新纪元”的关键方向。唯有如此,这场由火箭轰鸣奏响的创新交响曲,才能真正点燃人类探索无垠宇宙的共同激情与智慧之火。